未来中国需要什么样的农业管理者?乡村振兴的伟大实践应该从哪里学起?上海海洋大学农业经营管理硕士专项班给出了自己的答案。10月18日至19日,2025级专项班开启了认知教育第一课,连续探访了浙江两个截然不同的乡村振兴典范村——安吉余村与平湖徐家埭村,在绿水青山与棒球场之间感悟乡村振兴的顶层设计与基层创新,在田野课堂中领会新时代农业农村发展的深刻内涵。

在安吉余村,感悟“两山理念”的理论力量

10月18日,专项班师生怀着崇敬之心走进安吉余村——这里不仅是“绿水青山就是金山银山”理念的萌发地,更是习近平总书记亲临考察、寄予厚望的乡村振兴样板。2005年8月15日,时任浙江省委书记的习近平同志在浙江省安吉县余村调研时,首次明确提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断。站在刻有“绿水青山就是金山银山”石碑前,专项班师生们感受到这一重要理念的深刻内涵。

专项班师生在“两山理论”石碑前合影

余村原党支部书记、时任余村村主任胡加仁在村文化礼堂为同学们上了一堂深情而深刻的“思政课”。他从余村靠“卖石头”致富的代价讲起,到关停矿山的艰难抉择,再到坚定走生态发展之路的转型历程,生动诠释了“两山”理念从提出到深化的实践逻辑。

余村原党支部书记胡加仁给专项班师生讲解余村发展史

“乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴。”习近平总书记的殷殷嘱托在余村得到了完美印证。当同学们问及“如何吸引年轻人回归”时,胡书记强调,优美的生态环境是基础,更重要的是打造能让年轻人施展才华的产业平台。专项班导师李欣总结指出,余村的成功,从根本上说是贯彻落实“两山”理念的胜利,是从顶层设计到基层实践的完美闭环,明确了“要什么”和“不要什么”,体现了新发展理念在乡村落地生根的强大生命力。

在平湖徐家埭村,领略“无中生有”的创新智慧

如果说余村展现的是贯彻落实党中央决策部署的“定力”,那么徐家埭村则彰显了基层干部群众大胆探索的“活力”。10月19日,专项班师生来到平湖徐家埭村,这里没有名山大川,却凭借打造“棒球第一村”的创新实践,走出一条独具特色的乡村振兴之路。

习近平总书记强调:“创新是乡村全面振兴的重要支撑。”徐家埭村的实践正是这一要求的生动体现。在当地干部的带领下,师生们目睹了这片土地如何通过“棒球+”模式实现华丽蜕变——标准棒球场取代荒地,将棒球文化融入农家生活,形成了完整的产业链条。

徐家埭村党委副书记陆秀琴为专项班师生带来精彩一课。她详细阐述了村集体经济如何盘活闲置资源“筑巢引凤”,如何平衡产业发展与村民利益,并逐步拓展出“赛事承办、主题民宿、研学旅游”的完整产业链。她强调,“无中生有”并非凭空想象,而是一项精密的系统工程。专项班师生走上棒球场,握起球棒,亲身体验。一位同学感慨道:“只有亲手挥过球棒,才能真正理解这个产业的魅力所在。做经营管理,必须深入理解你的产品。”

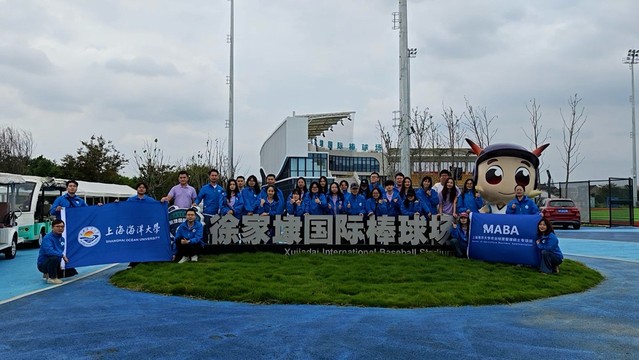

专项班师生在徐家埭村合影

调研归来,专项班如何绘制自己心目中的乡村振兴画卷?

从余村的“顶层设计”到徐家埭村的“破局之道”,从“绿水青山”的价值实现到“体育IP”的跨界赋能,这堂设在田野的认知教育第一课,让专项班学生深刻认识到:乡村振兴没有标准答案,唯有因地制宜、勇于创新。

专项班学生和徐家埭村党委副书记陆秀琴讨论乡村振兴话题

余村展示了“为何而战”的战略定力,徐家埭村则解锁了“如何破局”的无限可能。对于专项班的同学们而言,此行最大的收获,并非简单复制两个村的成功模式,而是在聆听这场“乡村振兴专辑”后,激发起创作属于自己“C位”作品的思考。余村的故事,在他们心中播下了“希望”与“责任”的种子;徐家埭村的实践,则点燃了他们“重新定义乡村”的理想之火。

这堂开在乡村振兴一线的认知教育第一课,必将激励这群未来的农业操盘手以更高的站位、更宽的视野、更实的举措,投身到乡村振兴的伟大实践中去,为谱写新时代乡村全面振兴新篇章贡献智慧与力量。

(供稿:经济管理学院)